(Über)Leben am Limit

Am ostpazifischen Rücken, 2.500 Meter unter dem Meeresspiegel, herrscht ewige Dunkelheit. Der Druck ist hier so hoch, dass U-Boote aus Stahl trotz zentimeterdicker Scheiben implodieren würden, sollte sich auch nur eine einzige Schraube lockern. Die Wassertemperatur liegt knapp über dem Gefrierpunkt – es sei denn, Unterseevulkane bringen es zum Kochen. Und trotzdem: der Tiefsee-Riesenröhrenwurm fühlt sich pudelwohl. Riftia pachyptila, so der wissenschaftliche Name des Tiefseebewohners, braucht weder Sonne noch organische Nahrung um zu überleben. In seinem Inneren leben symbiotische Bakterien, die mithilfe des schwefelhaltigen Vulkanwassers Nährstoffe erzeugen (siehe Infobox).

Die "Suburbs" des Tiefseevulkans

Die Hänge der Unterseevulkane des pazifischen Feuerrings sind dicht besiedelt mit Röhrenwurmkolonien. Aber das Dreamteam Röhrenwurm und Schwefelbakterien dringen sogar in noch extremere Lebensräume vor. Monika Bright, Meeresbiologin an der Uni Wien, und ihr Team staunten nicht schlecht, als sie als Erste Wissenschafter*innen weltweit einen Blick unterhalb des Vulkans wagten – kein einfaches Unterfangen in 2.500 Metern Tiefe. Im unterirdischen Höhlensystem in der Peripherie des Vulkans – Bright bezeichnet die Zone als "Suburbs" – wimmelt es nämlich von Röhrenwürmern. Das ist der erste Nachweis von tierischem Leben unterhalb des Meeresbodens.

Mit dieser Entdeckung konnte die Expertin für Tiefseelebensräume endlich ein Rätsel lösen, das ihr schon lange Kopfzerbrechen bereitete: "Die Larven der Riftia sind sogenannte Pionierarten, sie gehören zu den ersten, die einen neu entstandenen Tiefseevulkan besiedeln. Ich habe mich immer gewundert, wie sie dort überhaupt hingelangen. Meine Idee war, dass sie nicht aus dem offenen Ozean, sondern von unten kommen. Die meisten meiner Kolleg*innen haben mich für verrückt gehalten", erklärt Bright lachend ihre Hypothese.

Forschungsverbund Umwelt und Klima

Christa Schleper und Gerhard Herndl sind Mitglieder des Forschungsverbunds Umwelt und Klima der Universität Wien (ECH), ein Netzwerk von Forscher*innen aus allen Disziplinen, die sich mit den Themen Umwelt, Klima und Nachhaltigkeit beschäftigen. Mehr Infos zum Forschungsverbund

Wie ist es möglich, dass diese Lebewesen nicht nur in das unterirdische Höhlensystem gelangen, sondern dort anscheinend auch noch prächtig gedeihen? Monika Bright erklärt den erstaunlichen Vorgang: "Dass die Larven von unten kommen, dafür sorgt der Vulkan selbst." Der Krater stößt ständig heißes Wasser aus, das nach oben steigt. Die Larven können sich dem Vulkan nicht gegen diesen Strom vom offenen Wasser her nähern. Aber durch die Sogwirkung wird Wasser über das umliegende poröse Basaltgestein in den Vulkankegel eingesaugt und erwärmt und mit Schwefel und anderen Stoffen angereichert. Mit dem Wasser gelangen auch alle möglichen Partikel in die erkalteten Magmahöhlen – darunter auch Larven der Röhrenwürmer. In den weit verzweigten Magmahöhlen unter der Oberfläche des Vulkans finden sie gemäßigte Temperaturen und schwefelhaltiges Wasser, das die Bakterien, die sie mit Nahrung versorgen, brauchen.

"Wir haben in den Höhlen die Bedingungen gemessen, etwa Wassertemperatur und Schwefelwasserstoffkonzentration, und gefunden, dass sie genau innerhalb der Grenzen sind, in denen Röhrenwürmer normal überleben", so Bright, "Die Tiefsee-Riesenröhrenwürmer fühlen sich also im Inneren des Vulkans genauso wohl wie an dessen Oberfläche. Aus der Perspektive des Wurms ist die Höhle gar nicht so anders als die Oberfläche".

Was bedeutet schon "extrem"?

"Extrem ist nur eine Frage des Blickwinkels", bestätigt Brights Kollege, der emeritierte Professor für mikrobielle Ozeanographie Gerhard Herndl: "Alle Lebewesen haben einen bestimmten Toleranzbereich, in dem sie überleben können. Für manche ist dieser Bereich sehr breit, für andere, wie für uns Menschen, eher schmal."

Wo es für uns extrem wird, fängt also für andere die Komfortzone gerade erst an. Gerhard Herndl, der Stoffwechselkreisläufe und mikrobielle Communities im offenen Ozean erforscht und dafür 2011 mit dem Wittgenstein-Preis ausgezeichnet wurde, merkt an, dass der Großteil der Mikroorganismen im Meer einen sehr breiten Toleranzbereich haben muss. Die meisten dieser Kleinstlebewesen können sich nämlich gar nicht oder nur sehr eingeschränkt selbst fortbewegen. Sie nutzen die großen Meeresströmungen, sinken in die Tiefe und steigen wieder auf. Sie müssen mit verschiedenen Temperaturen, Wasserdrücken, Nähr- und Schadstoffkonzentrationen zurechtkommen und sich an diese Gegebenheiten anpassen. Die Mikroorganismen überleben zwar breite Schwankungen, sie kommen aber nicht überall gleich gut zurecht. Wenn sie etwa durch Strömungen von den warmen tropischen Gewässern in die arktische Tiefsee katapultiert werden, sinkt die Stoffwechselaktivität vieler Arten. "Diese Erkenntnisse sind wichtig, um etwa Vorhersagen über Nährstofferzeugung und -verbrauch und dadurch auch den Klimawandel besser treffen zu können", erklärt Herndl.

Unsere extreme Vergangenheit

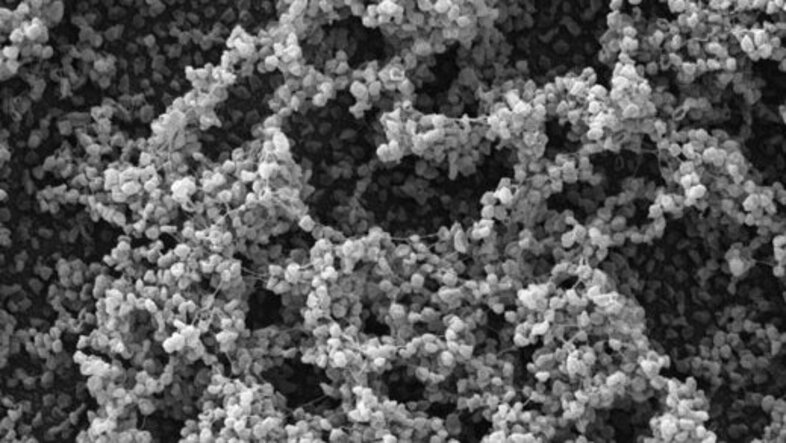

Vor 3,5 Milliarden Jahren waren – nach menschlichen Maßstäben – alle Bedingungen auf der Erde extrem. Auf dem gerade erst erkalteten Planeten breitete sich neben Bakterien eine Domäne von Lebewesen aus, deren Vertreter auch heute noch als die Überlebenskünstler schlechthin gelten: Archaea (siehe Infobox) sind Mikroorganismen mit erstaunlichen Eigenschaften. Manche Archaeen leben in heißen Schwefelquellen, andere in extrem sauren, alkalischen oder salzigen Gewässern, bei hohem Druck oder sogar radioaktiver Strahlung. Die heißesten Lebewesen wurden aus der Tiefsee isoliert und können sich noch bei Temperaturen von 122°C teilen. "Von den Archaeen kann man lernen, wo die physikalischen Grenzen des Lebens, wie wir es auf unserer Erde kennen, liegen", sagt Christa Schleper, die an der Universität Wien mikrobielle Ökosysteme erforscht. Archaeen beschäftigen die Wittgenstein-Preisträgerin von 2022 schon ihre gesamte wissenschaftliche Karriere.

Um extreme Nischen zu erobern, haben Archaea ganz eigene Strategien entwickelt, die sie von den anderen Domänen unterscheiden. Ihr gesamtes Innenleben ist auf ihre oft extreme Nische angepasst, etwa haben hitzeliebende (thermophile) Exemplare kompaktere Proteine und halten deshalb höhere Temperaturen aus.

Was Archaeen so besonders macht

Archaeen unterscheiden sich fundamental von Bakterien und Eukaryoten (Lebewesen mit einem Zellkern), sowohl in ihrer genetischen Ausstattung als auch in ihrer Biochemie. Obwohl sie wie Bakterien Einzeller sind, haben sie im Gegensatz zu Bakterien und Eukaryoten eine völlig andere Außenmembran, die mit Etherbindungen anstatt Ester verknüpfte Lipide (Fette) enthält, was ihnen – unter anderem – das Überleben in extremen Bedingungen ermöglicht. Wie bei Bakterien ist ihr Genom frei in der Zelle und ringförmig, aber sie teilen auch bestimmte genetische Merkmale mit Eukaryoten, insbesondere bei der Maschinerie für Replikation, Transkription und Translation. Die Kombination dieser einzigartigen Merkmale macht Archaeen zu einer eigenständigen Lebensdomäne. Neueste Forschungen weisen auf eine Abstammung der Eukaryoten aus den Archaeen oder auf einen gemeinsamen Vorfahren der beiden Domänen hin.

Archaea erobern jeden noch so feindlichen Lebensraum auf diesem Planeten, doch für die kleinen Überlebenskünstler sind die Extreme gar nicht extrem. "Archaea werden – wie alle Lebewesen – vom Evolutionsdruck in gewisse Nischen getrieben und sie haben eben besondere Voraussetzungen, um extreme Nischen zu besetzen. Sie fühlen sich in ihrem Habitat wohl und ich muss sie dafür eigentlich nicht bewundern", sagt Schleper mit einem Augenzwinkern.

Die Extremen und wir

Ein bisschen bewundern wir die kleinen und großen Überlebenskünstler aber doch. Was können wir aber von Röhrenwürmern, Meeresbakterien und extremophilen Archaeen lernen? Warum ist es wichtig, die Grenzen des Lebens und unsere eigenen Ursprünge zu erforschen?

"Extrem ist ein sehr anthropozentrischer Begriff", merkt Gerhard Herndl an. Für uns Menschen mit unserer sehr schmalen Komfortzone ist es vielleicht manchmal hilfreich, ihre Perspektive anzunehmen, um die Welt mit anderen Augen zu sehen. So können wir etwa besonders am Beispiel der Extrempohilen den Wert von Zusammenarbeit erkennen. Nur die Symbiose von Schwefelbakterien und Röhrenwürmern macht es ihnen möglich, Unterseevulkane zu besiedeln und sonst unbewohnbare Höhlen mit Leben zu erfüllen.

Durch Kooperation schneller ans Ziel

"Es gibt unzählige Arten von Symbiose und Mutualismus auf unserem Planeten. Wenn Organismen kooperieren, kommen sie mitunter weiter, als wenn sie alleine sind", bestätigt Christa Schleper. Dass Kooperation meistens nützlich ist, könnte auch eine Lehre für die Forschenden selbst sein. Monika Bright macht das mit der Entdeckung des neuen unterirdischen Habitats deutlich: "Geolog*innen haben die Höhlen unter den Vulkanen schon vor längerer Zeit beschrieben, aber nicht darauf geachtet, ob es dort Tiere gibt. Und wir Biolog*innen haben uns auf der anderen Seite nicht genug mit deren Forschung beschäftigt. Durch Zusammenarbeit hätten wir die Entdeckung viel früher machen können."

Die fabelhafte Welt von Riftia pachyptila

Tiefsee-Riesenröhrenwürmer führen ein erstaunlich abwechslungsreiches Leben. Sobald sie ein gutes Plätzchen in der Nähe eines aktiven, schwefelhaltigen Tiefseevulkans gefunden haben, setzen sie sich im Basaltgestein fest. In diesem Stadium besitzen sie noch ein Verdauungssystem und ernähren sich selbst. Sobald sie von der mobilen in die stationäre Phase übergegangen sind, werden sie von ihren Symbionten bevölkert – und zwar über die Haut. Die Bakterien, die in Symbiose mit Riftia leben, fixieren Kohlenstoff aus CO2 mit Hilfe von Schwefelwasserstoff. Diese Art Photosynthese ohne Licht – also Chemosynthese – macht das Leben der Röhrenwurmkolonien in völliger Dunkelheit erst möglich. Sobald die Bakterien den festsitzenden Wurm besiedelt haben, verliert dieser sowohl Mund als auch Darmtrakt und ist somit vollkommen von den in ihm lebenden Endsymbionten abhängig. Im Gegenzug bietet der Wurm den Bakterien einen sicheren Platz und versorgt die Kolonie mit frischen Schwefelwasser durch die Federn an seinem Vorderende. Durch diese erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Schwefelbakterien ist der Röhrenwurm eines der am schnellsten wachsenden wirbellosen Tiere der Erde. Er kann bis zu zwei Meter lang werden und wächst allein in seinem ersten Lebensjahr über einen Meter.

Bei verschiedenen Forschungsprojekten und Deutschland und den USA, unter anderem auf der Pennsylvania State University, und der Rosenstiel School of Marine and Atmospheric Science in Miami und als Professorin an der Universität Wien war sie an 15 Forschungsfahrten zu Tiefsee-Hydrothermalquellen im Pazifik, im Golf von Mexiko und in der Antarktis beteiligt.

Er erhielt zahlreiche Preise und Auszeichnungen wie den Theodor-Körner-Preis, den Euroceans Roland Wollast Award for Scientific Achievements in Marine Science in Europe, den Wittgenstein-Preis und 2014 den G.E. Hutchinson Award der Association for the Sciences of Limnology and Oceanography (ASLO). Seit 2013 ist er ordentliches Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.

Christa Schleper hat in Aachen und Konstanz Biologie studiert, in München am Max-Planck-Institut für Biochemie promoviert und in den USA, Norwegen und Deutschland geforscht und gelehrt. Sie ist gewähltes Mitglied der Amerikanischen Akademie für Mikrobiologie und Mitglied der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. 2016 erhielt sie den ERC Advanced Grant des Europäischen Forschungsrates.